Die Sprachinquisition von 2027: Wenn Worte zu Waffen werden

Eine kurze Geschichte aus der nahen Zukunft, wenn wir die geplanten rechtlichen und aktuellen Gesellschaftlichen Entwicklungen weiter laufen lassen.

Einleitung: Der Wortpolizei-Staat

Es ist ein kühler Aprilmorgen im Jahr 2027, und während ich diesen Text schreibe, überlege ich dreimal, ob ich jedes Wort so stehen lassen kann. Seit dem bundesweiten Inkrafttreten des “Verbalen Harmonisierungsgesetzes” vor sechs Monaten ist die Angst, falsch verstanden zu werden, zum ständigen Begleiter öffentlicher Äußerungen geworden. Was als wohlmeinender Versuch begann, beleidigender Sprache Einhalt zu gebieten, hat sich zu einem regelrechten Überwachungsapparat entwickelt, der tief in unseren Alltag eingreift.

Die ursprünglich gute Absicht – verletzende und diskriminierende Sprache einzudämmen – hat inzwischen eine Eigendynamik entwickelt, bei der selbst gut gemeinte Worte plötzlich als anstößig gelten können. Die Frage “Was darf man heute noch sagen?” ist längst keine rhetorische mehr, sondern eine, die sich viele Menschen täglich ernsthaft stellen.

Der große Sprachumbau – wie alles begann

Die Debatte um angemessene Sprache ist nicht neu. Schon lange vor 2027 wurde darüber diskutiert, wie Sprache inklusiver und respektvoller gestaltet werden kann. Der entscheidende Wendepunkt kam jedoch mit der Bundestagswahl 2023, als die neue Koalition das Thema “verbale Gewaltprävention” zum Kernpunkt ihres Programms machte.

Was als Schutz marginalisierter Gruppen gedacht war, hat sich zu einem bürokratischen Monster entwickelt. Die neu eingerichtete “Kommission für sprachliche Angemessenheit” veröffentlicht monatlich aktualisierte Leitlinien, welche Begriffe als problematisch eingestuft werden. Unternehmen, Institutionen und inzwischen sogar private WhatsApp-Gruppen müssen nachweisen, dass sie diese Regeln befolgen – oder mit Konsequenzen rechnen.

Die Wahrheit – ein gefährdetes Kulturgut

In meinen Augen ist das Problematischste an der aktuellen Entwicklung nicht, dass wir bestimmte Begriffe vermeiden sollen. Respektvoller Umgang miteinander ist grundsätzlich zu begrüßen. Nein, das wahre Problem liegt tiefer: Wir verlieren die Fähigkeit, unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Ich kann hierzu ein kürzlich stattgefundenes Gespräch heranziehen: Als ich gegenüber Freunden erwähnte, dass es laut Statistiken in bestimmten Bereichen Integrationsprobleme bei Flüchtlingen gibt, folgte nicht etwa eine sachliche Diskussion, sondern ein Sturm der Entrüstung und der Vorwurf, ich würde “problematische Narrative bedienen”. Fakten wurden zu Meinungen degradiert, die man haben darf oder eben nicht.

Die Wahrheit ist zum Verhandlungsgegenstand geworden, während die Lüge – solange sie nur in akzeptablem Vokabular daherkommt – oft unbehelligt bleibt. Das ist nicht nur intellektuell schwer zu ertragen, sondern gefährlich für unsere Demokratie.

Der innere Kampf und die äußeren Konflikte

Für viele Menschen ist die ständige Selbstzensur zu einer mentalen Belastung geworden. “Ich weiß nicht mehr, wie ich mich ausdrücken soll.” Die Angst, falsch verstanden zu werden oder in die “Sprachfalle” zu tappen, führt zu einem permanenten inneren Kampf.

Diese Anspannung entlädt sich zunehmend in Wut und Frustration. Die jüngsten Protestkundgebungen gegen das “Verbale Harmonisierungsgesetz” in Berlin, Hamburg und München sind nur die Spitze des Eisbergs. In sozialen Medien und privaten Räumen brodelt es. Die Gesellschaft spaltet sich weiter in jene, die die neuen Sprachregeln als Fortschritt feiern, und jene, die sich bevormundet und in ihrer Ausdrucksfreiheit beschnitten fühlen.

Es ist ein schmaler Grat zwischen dem berechtigten Anliegen, verletzende Sprache einzudämmen, und dem totalitären Anspruch, Gedanken zu kontrollieren. In Deutschland mit unserer belasteten Geschichte sollten wir besonders sensibel für die Anzeichen sein, wenn der Staat beginnt, den Raum des Sagbaren einzuschränken.

Freund oder Feind – die neue Klassifizierung

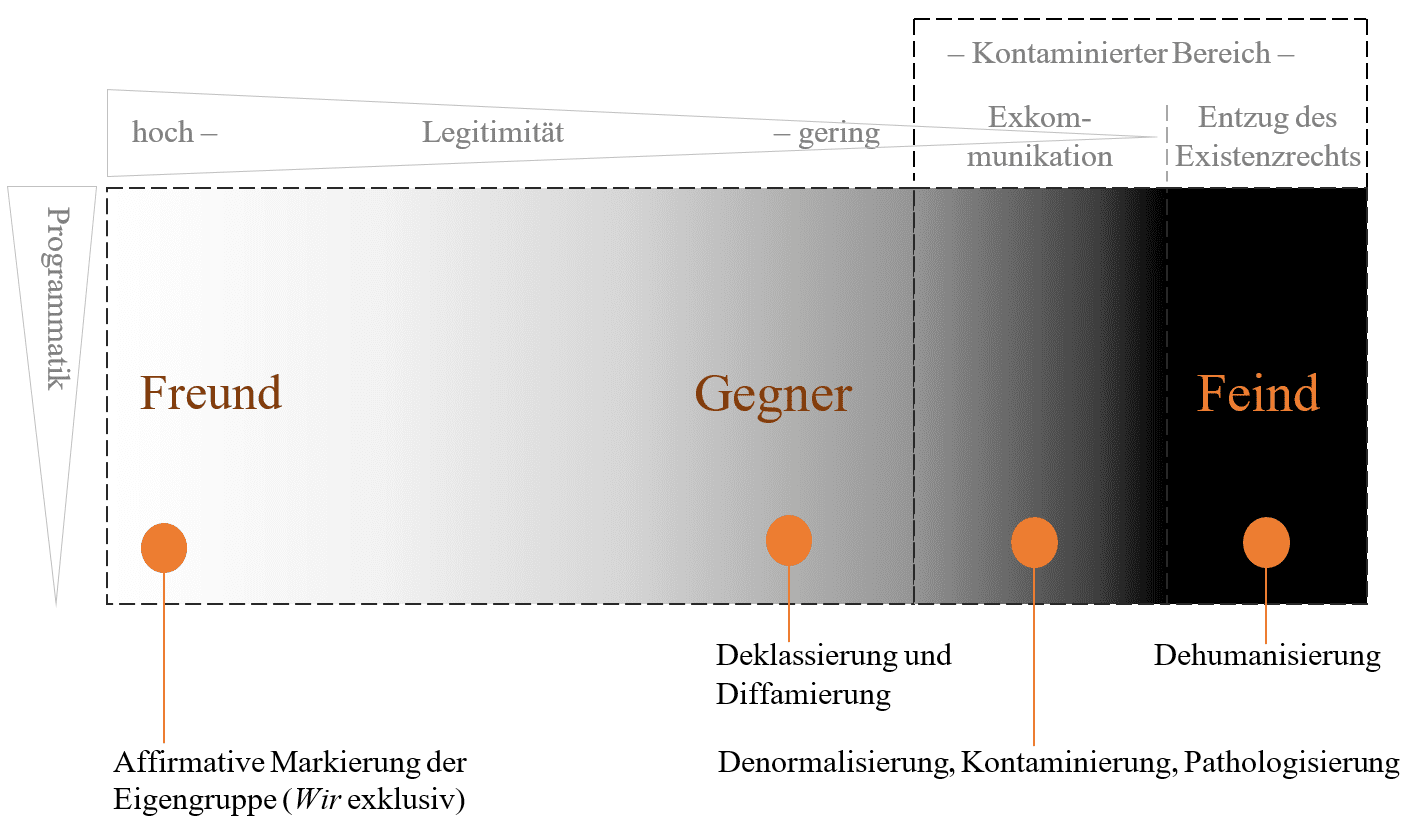

Besonders besorgniserregend finde ich, wie schnell in der Debatte Menschen kategorisiert werden. Ein einziger “sprachlicher Fehltritt” kann ausreichen, um jemanden ins gesellschaftliche Abseits zu befördern. Die sozialen Medien haben diese Dynamik auf die Spitze getrieben.

Der Fall der renommierten Wissenschaftlerin Dr. Müller, die nach einer unbedachten Äußerung in einem Interview ihre Professur verlor und bis heute keine neue Anstellung gefunden hat, zeigt exemplarisch, wie schnell man vom geschätzten Mitglied der Gesellschaft zum Ausgestoßenen werden kann.

Dieser Mechanismus schafft ein Klima der Angst, in dem kritisches Denken und offener Diskurs erstickt werden. Wenn jeder potenzielle Gesprächspartner zum Gegner werden kann, der einen bei einem “Fehler” denunziert, wird Kommunikation zum Minenfeld.

Fazit: Das Recht auf das eigene Wort

Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft den Mut finden, die Sprachregelungen kritisch zu hinterfragen. Nicht, um zu einem Zustand zurückzukehren, in dem verletzende Sprache toleriert wird, sondern um einen neuen Weg zu finden, auf dem Respekt und Freiheit koexistieren können.

Wir brauchen eine Debattenkultur, die robust genug ist, um auch unbequeme Wahrheiten zu ertragen, und gleichzeitig einfühlsam genug, um Verletzungen zu vermeiden, wo es möglich ist. Dafür müssen wir aufhören, Worte zu dämonisieren, und wieder lernen, auf die Menschen hinter den Worten zu hören.

In meinen Augen gibt es kein stärkeres Zeichen von Respekt als die Bereitschaft, jemandem zuzuhören, auch wenn seine Worte uns herausfordern oder sogar verstören. Nur so können wir als Gesellschaft wachsen und einen gemeinsamen Weg in die Zukunft finden.

Und ja, ich sage das ganz bewusst in einer Zeit, in der jeder Satz unter die Lupe genommen wird. Denn wenn wir uns das Recht auf das eigene Wort nehmen lassen, verlieren wir am Ende auch die Fähigkeit, gemeinsam über unsere Zukunft zu entscheiden.